圖為:張翰帖

這個故事的主角們,算是含著金湯匙出身的官二代,因為他們都家住蘇州一帶,我們且叫他們“吳江F5”吧。F5裡挑頭的這位,陸機,沒有道明寺那麼暴力,但是暴力的見了他,路都走不動。陸機後來在洛陽做官,有一次銷假,從蘇州老家回洛陽,在道上碰見閒得令人髮指的社會閒散人員戴淵。戴淵看他帶著不少好東西,於是指揮手下的少年們攔路打劫。自個兒呢,在岸上倚著劫來的沙發揮著扇子指揮孩兒們,倒很有將軍的氣度。

別人來打劫,苦主陸機卻坐在船屋裡淡定圍觀。圍觀不夠,陸機還趁著被打劫的機會向匪首遙遙套磁——我看您一表人才,卻把如此卓越的才華浪費在打劫我這事兒上,不值當啊。強盜大人呢,估計也是諸事不順,憋著口氣,業餘打劫調整一下心情。結果被陸機戳到痛處,居然當即嚎啕大哭,把武器也扔了,硬是賴上了陸機要跟他回家。於是打劫的這位從此就在陸機的推薦之下做了個將軍。

陸機的小弟弟,陸雲,據說腦子不太好。他還年紀很小的時候,父親就去世了。陸雲在父親的葬禮上,他居然對著水中自己披麻戴孝的倒影笑了起來。後來長大點大人們才發現這孩子腦子其實好得很,不僅能夠跟人打口水官司,還能為人師——他們那兒有個熊孩子,叫周處。周處原來也是個愛打劫的閒雜人等,後來想要改正,卻覺得自個兒年紀大了,可能改不過來,於是去請教陸雲,讓他看看自己還有沒有變好的可能。陸雲勸他說,朝聞道,夕死可矣。你還有大把的時光來建功立業呢。於是周處就水裡斬蛟龍,上山打白虎,為民除害去了。

哦,陸家兄弟還有一項隱藏技能——替好朋友做槍手給老婆寫情書,兩人加起來寫了有半打《為顧彥先贈婦》。這位寫情書都要他人代筆的先生叫顧榮,也不知道他是因為懶還是因為忙。不過他是“吳江F5”最有政治智慧的一個。他十幾歲的時候就進入了吳國的中央政府做了辦公室主任,而後晉滅東吳,他又在洛陽做晉國的官。西晉滅亡,也是他把西晉僅存的皇親國戚帶回江東,建立了東晉。在他的傳記裡,顧榮是一個文武雙全的人,琴彈得好,也能帶兵。當時有個叫陳敏的人反叛,顧榮帶兵去鎮壓,羽扇綸巾,談笑間檣櫓灰飛煙滅。

想來當時很多漂亮姑娘都喜歡他,所以陸家兄弟代筆情書的中心思想便是,漂亮的姑娘再多,我的心裡也只有你。其中不乏顧左右而言他卻又十分動人的情話——「辭家遠行遊,悠悠三千里。」「京洛多風塵,素衣化為緇。」「浮海難為水」,「知音世所稀,非君誰能贊。」之類。

顧榮字彥先——彥先羸瘵,恐難平復——這便是《平復帖》這封信的開頭。

不過,先不忙說這張帖子,因為叫彥先的實在有點多,所以你並不知道陸機到底在說誰。

除去顧榮之外,F5裡還有個賀循,也是字彥先。他的太爺爺賀齊是吳國有名的將軍,孫權曾經給他太爺爺趕過車。賀循的身體確實是不大好,而且從父輩開始就不大走運。賀循的父親賀劭是個正直耿介的人,被末代的吳國皇帝孫皓無辜處死,所以賀循從小就被流放在欠發達的海邊,直到吳亡,他才能夠還歸故里。

看著《平復帖》,總讓人猜測寫信人與收信人關係必定很親密,不過,賀循他爹跟陸機他爹關係其實不太好。陸家在當時是東吳的大家族,國家按照人口收稅,為了逃稅,很多大戶人家收留逃荒的流民不給上戶口,這事情在陸家也有。賀循他爹就曾經為此彈劾過包括陸機他爹在內的世家大族,所以很遭恨。賀邵是當時叫會稽的紹興一帶人,卻被調去吳郡做父母官,而吳郡在當時是貴族聚居的地方,自然沒什麼好顏色給他看。於是就有人在他家大門上寫——“會稽雞,不能啼”,諷刺他一個外鄉人掉進了老虎窩,然而賀邵隔天就在門板上加了一行字——“不可啼,殺吳兒”,所以你知道這家人骨子裡的剛硬執拗。

好在父輩的齷齪並沒有影響陸機與賀循的友誼。吳亡之後,陸機是F5裡最早進洛陽做官的,剛站穩腳跟,他就專門給賀循寫了封推薦信讓他去洛陽做官。在船過蘇州的時候,賀循彈了一支曲子,引來了一個奇怪的人。

這個人說,你的琴彈得真好聽。你要去哪裡?

賀循說:洛陽。

這個人於是道:那我也去洛陽。

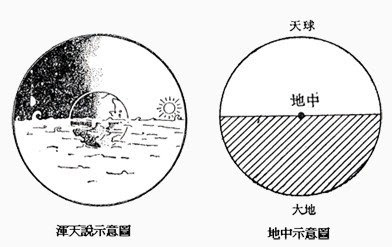

這個連件衣服都沒帶就被賀循一支曲子勾引去了洛陽的老兄叫張翰。他爹曾經是外交部長,東吳的四大家族,除去開頭說過的陸和顧,“張”就是他的家族了。唐代歐陽詢現存的兩幅名帖,一幅叫《卜商帖》,一幅便叫《張翰帖》——說得就是這位老兄辭職的故事。

張翰跟著賀循去了洛陽,為了養活自己,得找份工作。他找到的工作是武裝司令司馬冏的高級秘書,工資相當於省長,看上去也是個很體面的職位。可是,動機不純,所以做官也馬虎得很。

張翰的傳記和他的傳說裡,對於他在任上的得失未置一詞。他還沒趕得上後來小伙伴們掙扎其中的八王之亂與永嘉年間的殺戮呢,就因為想吃家鄉菜想得仰天大吼而跑回了家。他為此寫過一首詩——「秋風起兮木葉飛,吳江水兮鱸魚肥。三幹裡兮家未歸,恨難得兮仰天悲」——這就是我們今天說的,“蓴鱸之思”。

更通俗一點的版本是《張翰帖》裡記的:

「張翰字季鷹,吳郡人。有清才,善屬文,而縱任不拘,時人號之爲江東步兵。後謂同郡顧榮曰:天下紛紜,禍難未已。夫有四海之名者,求退良難。吾本山林間人,無望於時。子善以明防前,以智慮後。榮執其愴然,翰因見秋風起,乃思吳中菰菜鱸魚,遂命駕而歸。」

張翰拉著顧榮的手嘮叨了一堆天下大事,最後說,我本來就是山野村夫,現在秋風起來了,我要回家吃蓴菜鱸魚去了。

他這次回家,可是偷跑,結果是被單位除了名。

按照宋徽宗趙佶在《張翰帖》後面的題跋,這是歐陽詢晚年的作品。瘦削修長,卻又有一種勁厲。好像一個經常運動的人,看上去並不魁梧,其實卻很有韌勁,能夠一拳打倒一個大漢。

我一直不知道晚年的歐陽詢為什麼要寫這麼一段東西。要知道,並沒有任何一本書裡有這一段原文。這是很奇怪的事情。流傳下來的有名的字帖,總有它的“功能”——它們要麼是一首詩,一封信,一篇已經存在的經文或是有名的文章。可是這裡,年邁的歐陽詢根據自己的記憶複述一遍張翰辭官偷跑回家的故事,不知道寫給誰看,為了什麼。

也許是教育孩子,也許只是因為他太喜歡這個故事——宦海沉浮的人,太明白何謂“身不由己”,能有一個人曾經這麼“說走就走”,簡直任性可愛到讓人妒忌。

與《張翰帖》一樣,《平復帖》最後也藏在北京故宮。因為是乾隆皇帝送給母親的壽禮,所以《平復帖》幸運地逃過了“蓋戳專業戶”乾隆皇帝無處不在的麵條體御筆。而後,張伯駒趁著滿清遺老溥儒死了母親急等著錢風光大葬的時候,從二十萬壓價到三萬,把這帖低價買來,最後捐給了國家。

《平復帖》其實很八卦,評論了三個人的風度故事,有點擔憂,又有點與好友聊天時才有的輕鬆促狹。關於陸機寫作《平復帖》的時間,有人說是他在洛陽為官的時候,也有人說是晉武帝初年,吳國剛亡國,陸家兄弟在華亭草堂閉門讀書的時候。我們且當他們彼時都還年輕吧,就當此時,那些沉重的身不由己,還不在他們考慮的範圍之內。

彥先羸瘵,恐難平復,往屬初病,慮不止此,此已爲慶。承使唯男,幸爲復失前憂耳。吳子楊往初來主,吾不能盡。臨西復來,威儀詳跱。舉動成觀,自軀體之美也。思識□量之邁前,勢所恒有,宜□稱之。夏伯榮寇亂之際,聞問不悉。”(釋文據啟功《〈平復帖〉說並釋文》)

圖為:平復帖

這是我們能看到的最早的還保存在紙上的書法作品了,所以這封信被尊作“墨皇”。但在我看來,它像天書一樣,很不好讀懂——它的時間太早,行文的語法習慣跟我們現在說話差得太多;字跡潦草,不好辨認,點橫撇那間,像是用沒有用卷筆刀削過的禿鉛筆寫成,帶著隸書那種刻刀劃過竹簡的拙樸勁力,全然沒有我們後來習慣看見的王羲之那一派作品所能傳達給我們的妍美。

米芾說這些字“禿筆賊毫,火箸劃灰”——用一支短毛禿筆寫來,就好像用火鉗在燃盡的火堆裡扒拉炭灰一樣。打眼看過去,實在看不出這幾行字有什麼好的——文辭並不優美,字也不講究,像是隨便寫的,並不是什麼鄭重其事的姿態。

有研究家說這是章草,可現在流傳下來的漢章帝或者索靖這些寫章草的名家碑刻卻都沒有這麼粗糙,它更像是一類敦煌簡牘——高效而樸素,不隆重,只為把事情說清楚。大概還因為,這樣的一封私人書信,本不用為誰儀態萬方,更不承擔向千百年後無關的閒雜人等解釋發生了什麼的任務。寫信的人寫得急匆匆的樣子,隱去的情景都在寄信人和收信人的心裡,因為寫給老友,所以那些共同的經歷,相通的感懷,不用彼此費力解釋就默許了紙上的語焉不詳。

平淡的日子不長久,陸家兄弟並未在華亭久留。

這些小時候在吳江稱霸一方的青年們,卻都在吳國亡國之後,做出了一個勇敢的決定——去晉國的首都洛陽打工——再無人說這是誰家公子,有的只是一個叫陸機或是顧榮的人而已。他們沒有像後來的遺老遺少們一樣靠著父祖留下的財富悠閒度日,卻熱烈投身到官場裡去,風姿綽約,才華耀眼。家族的榮耀隨著滅亡的帝國遠去,依然讓人覺得,對於他們來說,只要有“我”在,便依然能佔住這一個“貴”字。

像是同根生的花朵,蔓延生長,各表一枝。吳地青年們在進入洛陽之後,四散分開,有不同的命運在等待著他們。作為新近納入晉國版圖的吳國人,陸機收到了中央政府官方高姿態的迎接,二陸兄弟被稱讚“龍躍雲津”——是難得一見的風流人物。但洛陽土著貴族對名為“新貴”實為“喪家犬”的他們卻並不客氣。他曾經在盛大的招待會上被人很沒有禮貌地直呼過父祖的姓名,也被招待過根本沒法下嚥的乳酪。

陸機到底沒有張翰那麼灑脫,他放不下身為陸家人太強的榮譽感,所以汲汲營營。他跟潘岳關係很近,被稱為他的“二十四友”。潘岳雖然容貌出眾,卻愛拍肉麻的馬屁,他喜歡對著高官賈謐車尾的塵埃磕頭,自然不是什麼風格高標的人物。陸機混在名聲並不好的潘岳的朋友圈裡,少不了無聊的應酬。他在此消彼長的政治鬥爭中努力附和占上風的那一方,為後人詬病,一點都不像一個高蹈的文學家該有的姿態。

為了佔據一個有利自己的地位,陸機汲汲營營,但卻又不願意向誰真正低頭。所以,一點都不奇怪的,最後他終於因為軍事失敗而被一直看不慣他的政敵落井下石,不得善終。而陷害他的盧志,正是在宴會上直呼陸機父祖姓名的人。他問陸機:陸遜和陸抗是你的什麼人?陸機回答說,就像盧毓,盧珽之於你一樣。陸機曾經寫過一首《輓歌》,其中一句,可算是自己命運的讖語——“人往有返歲,我行無歸年”。

哪怕是千百年之後的人,復盤他的命運,也走不出第二種結果。

在臨刑之前,陸機內心最想念的還是當年的吳江少年遊。他說:「欲聞華亭鶴唳,可復得乎」。陸雲和他的哥哥一道死於這一場傾軋。多年以後,蘇東坡還在羨慕這兩兄弟在異鄉的同生共死,相依為命。他寫過一首《沁園春》裡面有一句,「當時共客長安,似二陸初來俱少年。」

而後命運的車輪緩緩轉動,八王之亂,少數民族佔領北方。太多的天不遂人願,宦海沉浮之後,真正全身而退的只有那個偷跑回家吃鱸魚蓴菜羹的張翰。

二陸死後不久,西晉滅亡,在家鄉隱居的張翰最終只等回了兩位朋友,顧榮與賀循。他們作為熟悉江東的舊人,幫助西晉僅剩的皇族在江東重新建立起帝國的秩序。

流傳下來張翰不多的故事裡,有一件說得是顧榮的死。

顧榮的死,因為他在東晉的崇高地位哀榮盛極,對張翰卻沒有意義。他還記得年輕的時候,顧榮愛琴。於是他在他的靈堂為他彈琴,卻彈走了調。他就這麼唐突的來了, 又唐突的走了,連葬禮的儀式——向顧家的孩子執手慰問都忘了做。他大概只是忘了,倒像是這個待人接物不分輕重緩急只在乎心情的張翰做得出的事情。

後來,當張翰的生命一天天接近它的尾聲的時候,只剩下了他自己和俗務纏身的賀循。他大概沒有什麼機會去見他,獨自回憶起在洛陽混日子時的那些朋友,他寫下兩句話:「群物從大化。孤英將奈何。」他那些才華橫溢的朋友們都如同花瓣一樣凋零在血與火的塵埃裡,只剩下他一個人。他應該還有更多這樣的句子,可惜這個對名聲不怎麼在意的馬虎文人的文集在以後的歲月裡散佚了,這兩句再次被提起還是千年之後,同樣生長在吳門的沈周在提筆給他的一幅畫兒作詩的時候想到的。

在《晉書·文苑》給張翰留下的寥寥幾行裡,沒有他臨終的故事,所以很難想像他是怎樣的離開了這個世界。我們只知道,那位也許是被朋友們擔心,身體最不好的賀彥先卻是這些人裡活得最久的那個。賀循在他臨終的時候做了一件事情,像是一個不甚從容卻誠摯的句號,劃在他們的故事上。

賀循病重的時候,已經是東晉初年,對於這個歷經東吳,西晉和東晉的老人,皇帝依然要給他最高的恩寵——官和爵——以此來彰顯新朝對於江東舊人的倚重。可是賀循不肯,他把印綬都還了回去,可是皇帝緊跟著就又發下來。這樣往返幾次之後,賀循已經到了彌留之際,說不了話,起不了身,可依然執著在一件事情:他讓侍者幫他脫下綬帶和裝飾華麗的禮服。

官爵印綬,是這些才華橫溢的青年用一輩子追逐的榮耀驕傲和自我肯定。為此,他們顛沛復顛沛,流離復流離,賠進了生活,賠進了性命。

我總忍不住揣測,在他臨終的時候,如果可以,賀循大概更願意布衣角巾;像那年的吳江,再一曲琴,一闕歌,岸上有人笑語相問,他從船艙裡探出頭的時候,正巧有一行白鶴鴻爪輕點,一盞茶,剛剛泡開的清香。